Préconisations de rédaction SCoT – Annexes – Milieux humides

Publié le 24 avril 2023 - Mis à jour le 13 juin 2023

- Thématiques

- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer

- Préserver et renforcer les continuités écologiques, Trame verte et bleue

- Étapes

- Annexes

- Quel diagnostic sur mon territoire ?

- Document d’urbanisme

- SCoT

Dispositions du SDAGE & PGRI

1.1.2. SDAGE Cartographier et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme

1.1.3. SDAGE Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme [Disposition commune 1.C.1 PGRI]

4.1.1. SDAGE Adapter la ville aux canicules

ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.

Les préconisations de rédaction

Cartographier les zones humides et à dominante humide connues

Prévoir une carte répertoriant :

- Les zones à dominante humide (a minima la pré-localisation des zones à dominantes humides du SDAGE).

Les zones humides identifiées (a minima celles issues des inventaires des collectivités du territoire (le cas échéant), celles portées à la connaissance du SCoT par l’Etat et les études et cartes des SAGE. Autres sources : inventaires naturalistes, zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), trame verte et bleue des SRADDET et du SRCE, des plans pluriannuels de restauration et d’entretien (PPRE), documents d’objectifs des sites Natura 2000, plans de gestion des réserves naturelles nationales ou régionales…).

Où trouver ces données ?

Voir Fiche « Données, diagnostics & études » et notamment et l’outil GéoSeineNormandie et sig.reseau-zones-humides.org/

Intégrer les connaissances sur leur fonctionnement

Les fonctionnalités actuelles ou potentielles des zones humides en termes de biodiversité, d’activités agricoles, de loisirs et détente, de prévention des inondations… peuvent y être décrites. La carte peut présenter ces informations. Le SCoT est invité à reprendre l’identification des enjeux des milieux humides effectuée par les territoires de SAGE, ou toute autre structure territoriale/locale.

Décrire les pressions exercées sur les zones humides et identifier les zones humides dégradées devant faire l’objet d’une restauration

La carte peut indiquer les zones humides dégradées et qui nécessitent d’être restaurées. Par ailleurs, les causes de leur dégradation, des pressions exercées devraient être développées.

Analyser la consommation de zones humides

Le document d’urbanisme est invité à analyser la consommation de surface de zones humides.

Rappeler que les réflexions sur l’ouverture potentielle à l’urbanisation de secteurs comportant des zones humides doivent respecter le principe « éviter-réduire-compenser »

Il s’agit en premier lieu d’éviter la destruction de zones humides. Les mesures compensatoires ne sont à envisager qu’en dernier recours, lorsqu’il n’existe aucune alternative au projet envisagé, moins impactante pour les zones humides, et que des incidences résiduelles persistent après mise en œuvre de toutes les mesures d’évitement et réduction possibles. Cela doit être clairement expliqué dans le document des annexes expliquant les choix retenus. Les documents d’urbanisme sont invités à rappeler les principes des mesures compensatoires du SDAGE et notamment des SAGE du territoire lorsqu’ils existent, et à identifier des secteurs dédiés, comme par exemple des zones humides dégradées à restaurer.

References

Voir Guide pour la mise en œuvre de l’évitement : concilier environnement et aménagement des territoires (CGDD, Mai 2021)

Les exemples de rédaction

-

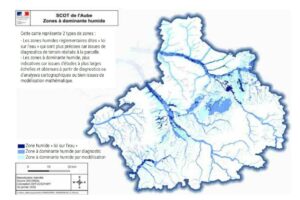

SCoT des Territoires de l’Aube (Aube, 10) – Approuvé en 2020

« Une cartographie des zones humides a été établie par la DREAL. Trois types de zones ont été identifiées selon la méthode employée pour déterminer le caractère humide des parcelles. En totalisant la surface de ces trois types de zones, celles-ci représentent 220 580 hectares sur le territoire du SCoT, soit 68 % des surfaces potentiellement identifiées humides sur le département ou 46 % de la surface du territoire du SCoT. Selon la méthode utilisée, le caractère humide est plus ou moins certain et nécessite dans certains cas des investigations complémentaires. En matière d’urbanisme, une doctrine départementale a été produite, afin de guider les collectivités et les bureaux d’études.

Les zones humides jouent un rôle primordial face aux inondations : elles permettent à l’eau de s’épandre ce qui limite les dommages pour la population et elles stockent l’eau, ce qui réduit le ruissellement. Pendant les canicules, les zones humides prodiguent un air rafraîchissant. Les surfaces d’eau s’évaporent et la végétation libère également une fraîcheur par le phénomène d’évapotranspiration. Elles permettent également d’atténuer le dérèglement climatique. En effet, les zones humides stockent naturellement le carbone, l’un des principaux gaz responsables du réchauffement climatique. »

Références :

Voir SCoT des Territoires de l’Aube, Rapport de présentation, p. 90-91

-

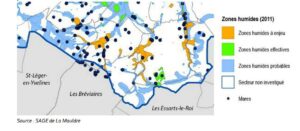

SCoT du Sud Yvelines (Yvelines, 78) – Approuvé en 2014

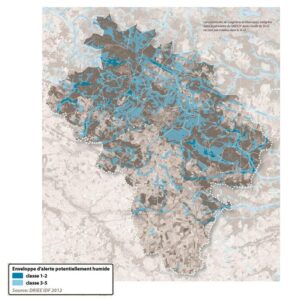

« Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DIREN a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région Ile de France selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.

Le territoire du Sud Yvelines est concerné par la présence de zone de toutes les classes d’1 à 5. On trouve de nombreuses zones humides de classe 1 et 2 dans la partie nord du SMESSY, le plus souvent au cœur du massif de Rambouillet. On remarquera que ces secteurs font déjà l’objet de nombreuses protection (Forêt de protection, zone Natura 2000, …) contrairement au nombreuses zones de classe 3 à 5. Ces dernières devront faire l’objet d’une attention particulière dans les choix d’aménagement, en veillant à leur protection.

Il existe par ailleurs des zones humides inventoriées sur le bassin versant de la Mauldre au nord du périmètre de SCoT : »

-

SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines (Moselle, 57) – Approuvé en 2014

Le diagnostic réalisé sur le territoire du SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines a révélé des enjeux forts pour les milieux humides, qui abritent des espèces d’intérêt européen inféodées à ces milieux et notamment l’Azurée des paluds. Ce papillon est encore présent en Grand Est principalement dans les vallées alluviales des rivières issues du massif vosgien. (1)

« Les zones humides présentent un patrimoine biologique et écologique important et constituent des lieux de vie uniques pour de nombreuses espèces animales et végétales qui y accomplissent tout ou partie de leur cycle de vie. Ces mêmes zones participent à la régulation des microclimats. Les précipitations et la température atmosphérique peuvent être influencées localement par les phénomènes d’évaporation intense d’eau au travers des terrains et de la végétation qui caractérisent ces milieux. Les zones humides, qu’elles soient remarquables ou plus ordinaires assurent donc, selon le type de milieu considéré et les caractéristiques locales, de nombreuses fonctions hydrologiques et écologiques et sont, à ce titre, considérées comme de véritables infrastructures naturelles.

Afin d’élargir la connaissance des zones humides aux zones humides ordinaires, la Région a lancé en 2012 un inventaire régional des zones humides, afin de cartographier les zones potentiellement humides du territoire. » (2)

Références :

(1) Voir Agence de l’eau Rhin-Meuse, Guide méthodologique « Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021», p. 29

(2) Voir SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines, Rapport de présentation, Partie 1, p. 146-147

SCoT de l’Agglomération Messine (Moselle, 57) – Approuvé en 2014 et révisé en 2021

« L’approche combinée associant étude de l’occupation du sol, examen des études pré-existantes, opérations SIG et photo-interprétation complémentaire a permis d’identifier les corridors écologiques d’échelle SCoTAM. » (1)

Lors de son élaboration, le SCoT de l’Agglomération Messine a bâti sa trame bleue sur le réseau hydrographique et les surfaces en eau tout en prenant en considération les milieux potentiellement humides (photo-interprétation croisée avec des données de pente et de sol). Il a toutefois été confronté à un manque de connaissance sur les enjeux zones humides dites ordinaires. Sa surface très importante ne lui permettant pas de conduire des investigations poussées, il a fait le choix d’une approche pragmatique en livrant ses objectifs et en précisant ses attentes vis-à-vis des PLU. (2)

Références :

(1) Voir SCoT de l’Agglomération Messine, Rapport de présentation, Tome 1 : Etat initial de l’environnement, p. 69 et suiv.

(2) Voir Agence de l’eau Rhin-Meuse, Guide méthodologique « Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021», p. 31