Préconisations de rédaction PLU(i) – Rapport de présentation – Renaturation des cours d’eau

Publié le 25 avril 2023 - Mis à jour le 09 juin 2023

- Thématiques

- Prévenir les risques naturels

- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer

- Préserver et renforcer les continuités écologiques, Trame verte et bleue

- Étapes

- Quel diagnostic sur mon territoire ?

- Rapport de présentation

- Document d’urbanisme

- PLU(i)

Dispositions du SDAGE & PGRI

1.1.3. SDAGE Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme (Disposition commune 1.C.1 PGRI)

1.2.1. SDAGE Cartographier et préserver le lit majeur et ses fonctionnalités (Disposition commune 2.C.1 PGRI)

1.2.2. SDAGE Cartographier, préserver et restaurer l’espace de mobilité des rivières

ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.

Les préconisations de rédaction

Identifier et cartographier les cours d’eau

Le PLU(i) recense les cours d’eau permanents et temporaires présents sur le territoire, à ciel ouvert, busés et les anciens rus. Il est invité à évaluer le potentiel de réouverture des cours d’eaux enterrés ainsi qu’inventorier et inscrire la présence des traces anciennes de l’eau pour les réhabiliter.

Recenser les espaces de mobilité et de bon fonctionnement

Le rapport de présentation recense les espaces de mobilité, le cas échéant, en mentionnant les cours d’eau pour lesquels cet espace a été établi, en particulier lorsqu’ils ont déjà été répertoriés dans le cadre des SAGE, des contrats de rivière ou bien de toute étude disponible. Il s’agit par ailleurs de définir et caractériser les éléments physiques nécessaires au bon fonctionnement du cours d’eau (berges végétalisées, ripisylves, annexes alluviales, zones de frayères…) qui en délimitent spatialement l’espace de bon fonctionnement.

Pour définir cet espace de mobilité, s’il n’a pas été cartographié préalablement, il est recommandé aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme de préserver une largeur de part et d’autre de la rivière. Pour les rivières mobiles, la largeur totale à protéger est de l’ordre de 15 à 20 fois la largeur plein bord. Pour les rivières peu mobiles, elle est de l’ordre de 3 à 6 fois la largeur plein bord et pour les petites rivières elle est de 20 m minimum. Cette largeur correspond au périmètre morphologique de fonctionnement optimal de la rivière. Les estuaires et embouchures de fleuves côtiers, dont le fonctionnement est plus particulier, font l’objet d’un traitement au cas par cas et sont par définition des espaces de mobilité des fleuves.

Dégager les enjeux relatifs aux cours d’eau et à leur espace de mobilité

Le PLU(i) est invité à dégager les enjeux relatifs aux cours d’eau et à leurs espaces de mobilité et de bon fonctionnement, en particulier en matière de prévention des inondations, de valorisation des paysages ou de protection de la ressource en eau.

Déterminer les obstacles et pressions sur la continuité écologique aquatique du territoire

L’ensemble des éléments perturbant le bon fonctionnement des milieux aquatiques (éléments fragmentant, pressions d’urbanisme, utilisations des sols néfastes, zones de prolifération d’espaces invasives, …) veillent à être identifiés.

Identifier les priorités de restauration des milieux aquatiques

Il s’agit d’identifier les enjeux de la continuité écologique des milieux aquatiques du territoire (trame bleue). Ces enjeux devront être hiérarchisés à l’échelle du PLU(i) au regard des autres orientations du schéma notamment en termes de qualité du paysage, de préservation des ressources, de lutte contre les inondations, de développement touristique et économique, de lutte contre les pollutions et de développement des infrastructures de transport. Le rapport de présentation pourra les localiser, de préférence par traitement cartographique.

- Les cours d’eau présentant des enjeux biologiques d’ordre réglementaire :

- Cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique d’une masse d’eau

- Cours d’eau à enjeu « poissons migrateurs »

- Cours d’eau liste 1 de l’article L.214-17 du code de l’environnement où il est nécessaire de préserver les continuités écologiques existantes et sur lesquels tout nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique est interdit

- Cours d’eau liste 2 de l’article L.214-17 du code de l’environnement pour lesquels il est nécessaire de restaurer la continuité écologique en vue d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et où la gestion des ouvrages est encadrée

- Cette identification des enjeux s’appuiera sur les éléments suivants :

- Objectifs et dispositions de protection des milieux aquatiques définis par les SAGE

- Enjeux, règles générales et objectifs définis par les schémas régionaux (obligation de compatibilité avec les règles générales de protection et de restauration de la biodiversité permettant le rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques du SRADDET, obligation de prise en compte des objectifs de protection et de restauration du SRADDET, SDRIF, à défaut prise en compte du SRCE-TVB)

- Le SDAGE invite à prendre en compte les ouvrages constituant un obstacle à l’écoulement identifiés comme prioritaires dans le cadre de la politique de restauration de la continuité écologique ainsi que les enjeux définis par le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, le plan de gestion de l’anguille et les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles

Référence :

Voir Fiche « Données, diagnostics & études » et notamment l’outil GéoSeineNormandie

Les exemples de rédaction

-

PLUm de Nantes Métropole (Loire-Atlantique, 44) – Approuvé en 2019

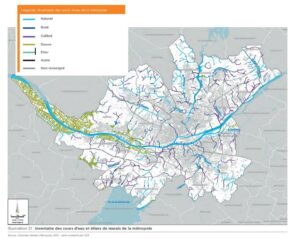

« Depuis 2010, un travail important d’inventaire des zones humides et des cours d’eau mené par la métropole sur son territoire, a permis de localiser et de qualifier les habitats humides et aquatiques au sein de la métropole. »

Référence :

Voir PLUm de Nantes Métropole, Rapport de présentation, Tome 1 Le territoire, p. 10 et 50-51

-

PLUi de Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron (Tarn-et-Garonne, 82) – Approuvé en 2020

Dans le prolongement de son action et pour préparer la prise de compétence GEMAPI, la communauté de communes a conduit en 2013/2015, une étude hydromorphologique détaillée, débouchant sur un plan pluriannuel de gestion (PPG 2017-2021) et une déclaration d’intérêt général. Cette connaissance a pu être valorisée dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Elle a été complétée par le recensement des éléments boisés et bocagers à proximité des cours d’eau et pouvant contribuer à leur fonctionnalité, par la collectivité et le bureau d’études à partir de photos aériennes. (1)

« L’eau est un enjeu essentiel du territoire au sujet duquel la Communauté de Communes s’est particulièrement investie. Outre la réalisation (en cours) d’un Schéma d’adduction d’eau potable, la réalisation de l’étude hydromorphologique a permis d’apporter de nombreux éléments de compréhension des milieux aquatiques et de leur état actuel de fonctionnement. » (2)

Références :

(1) Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 43

(2) Voir PLUi de Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron, Rapport de présentation, Diagnostic et état initial de l’environnement, p. 228

-

PLU de Noisy-le-Grand (93) – Approuvé en 2017 et modifié en 2019

« La trame bleue de la commune s’appuie sur la ressource importante du territoire, aussi bien aérienne que souterraine. En effet, l’eau occupe une place très importante dans la ville, et on la retrouve sous différentes formes : Marne, mares et plans d’eau, fontaine, source…

La trame bleue est aujourd’hui très fragmentée sur le territoire : en effet, trois entités principales peuvent être définies : les mares et rus dans le Bois Saint-Martin, les mares de la Butte Verte et le réseau dense du coteau. Les éléments sur le coteau sont très nombreux et bien reliés aujourd’hui. Il semble cependant difficile de relier les trois grandes entités. Les mares de la Butte Verte devraient faire l’objet d’un reboisement dans le cadre du projet Pôle Gare.

Une promenade autour de la thématique de l’eau a été mise en place pour faire découvrir la richesse de la commune : il fait découvrir les grands espaces publics réalisés autour de l’eau (jardin des Sources, lac du CUR) les différentes fontaines et bassins (fontaine du Clos Saint-Vincent, place des Norottes, miroir d’eau place du Repos, centreville, Pavé Neuf, Maille Horizon…) et les rus traversant le territoire (Ru de l’avenue Aristide Briand, Ru de la promenade François Mitterand). Ces différents éléments sont proches et bien reliés, ce qui en fait une entité importante à l’échelle de la trame bleue, d’autant plus que ces espaces sont en lien étroit avec la Marne.

De plus, il existe un projet d’aménagement de la Marnette, cours d’eau parallèle à la Marne et traversant le parc de Villeflix. Cet aménagement pourrait être l’occasion de recréer du lien entre différents éléments de la trame bleue. »

Référence :

Voir PLU de Noisy-le-Grand, Diagnostic, Etat initial de l’environnement, p. 56