Préconisations de rédaction SCoT – PAS – Milieux humides

Publié le 24 avril 2023 - Mis à jour le 13 juin 2023

- Thématiques

- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer

- Préserver et renforcer les continuités écologiques, Trame verte et bleue

- Étapes

- PAS

- Quelle traduction stratégique dans mon projet ?

- Document d’urbanisme

- SCoT

Dispositions du SDAGE & PGRI

1.1.2. SDAGE Cartographier et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme

1.1.3. SDAGE Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme [Disposition commune 1.C.1 PGRI]

4.1.1. SDAGE Adapter la ville aux canicules

ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.

Les préconisations de rédaction

Identifier les zones humides comme éléments de la trame verte et bleue

Les zones humides doivent être identifiées comme faisant partie des éléments de la trame verte et bleue et comme des secteurs à préserver d’ordre écologique, en cohérence avec le diagnostic de territoire.

Intégrer un objectif de non-dégradation des zones humides et de leurs fonctions

Le PAS doit comporter une orientation concernant la protection des espaces naturels. Les zones humides voire plus largement les milieux humides si les enjeux le justifient devraient être préférentiellement mentionnés de manière explicite dans le PAS. Les fonctionnalités et/ou enjeux des zones humides identifiés par les annexes du SCoT pourront être repris dans le PAS afin d’être valorisés au regard de leur utilité ou fonction urbaine et économique (prévention des inondations, espace naturel paysager, développement touristique, développement économique, aménité urbaine…) et leurs fonctions écologiques (continuité écologique, rôle d’éponge sur le bassin, préservation de la qualité de l’eau et des ressources naturelles…). Le SCoT doit intégrer un objectif de non-dégradation et non-disparition du caractère humide de ces milieux.

Il peut rappeler les principes d’équivalence écologique relatives aux atteintes à la biodiversité (absence de perte nette voire gain de biodiversité 1) qui s’appliquent à la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage impactant une zone humide ainsi que le principe de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser). Le PAS du SCoT est invité à orienter ses stratégies de développement de l’habitat, économique, agricole et touristique en zone humide, d’une part en tenant compte des enjeux visés par l’application de la réglementation et par le SDAGE et les SAGE s’ils existent, et d’autre part en les mettant en balance avec d’autres stratégies favorables à la préservation de ces zones telles que la qualité paysagère, la protection des espaces naturels, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention du risque inondation. Cela pourrait se traduire par une orientation visant les aménagements strictement nécessaires et garants de la préservation, du maintien ou de la protection des fonctionnalités des milieux humides (assainissement adapté, activités agricoles extensives, activités touristiques ou de loisirs respectant une charte environnementale et paysagère…).

Réferences juridiques

Définir les ambitions de préservation des zones humides

Pour respecter l’objectif de non-dégradation des zones humides et de leurs fonctions, et de les protéger sur le long terme, le SCoT veille à prévoir dans son PAS les mesures en ce sens. Le PAS doit ainsi concilier le choix d’aménagement du territoire avec la prise en compte de l’impératif de protection des zones humides. En effet, afin de stopper la disparition et la dégradation des zones humides, le SCoT devrait orienter la consommation économe de l’espace en interdisant la régression des zones humides tant sur le plan écologique que spatial.

Définir une stratégie de restauration des zones humides

Les fonctionnalités des zones humides contribuent à la résilience des territoires : préservation de la ressource en eau en qualité et quantité, prévention des risques naturels, production de ressources, valeurs culturelles et touristiques, valeurs éducatives, scientifiques et patrimoniales, stockage de carbone… Une stratégie de restauration intégrant la préservation, le maintien et la protection des fonctionnalités des zones humides permet de conforter durablement ces services rendus par le milieu naturel. Le SCoT est invité à se saisir de ce chantier et à intégrer des objectifs/orientations propres à la restauration et à la réhabilitation de tout ou partie des zones humides de son territoire. Les zones humides pour lesquelles un enjeu de restauration/réhabilitation aurait été identifié sont particulièrement concernées par cet objectif.

Réferences juridiques

Les exemples de rédaction

-

SCoT des Territoires de l’Aube (Aube, 10) – Approuvé en 2020

« Mettre l’eau au cœur des préoccupations d’aménagement

Dans un contexte de changement climatique et de prise de conscience grandissante des enjeux liés à l’eau, les Territoires de l’Aube souhaitent être attentifs à la ressource et prendre en compte l’eau et les zones humides dans les réflexions d’aménagement […]. La prise en compte des zones humides est également affirmée dans un double objectif de protection et de valorisation, afin de préserver leurs fonctions multiples en termes de régulation, épuration, biodiversité… ».

Référence :

Voir SCoT des Territoires de l’Aube, PADD, p. 15

-

SCoT du Sud Yvelines (Yvelines, 78) – Approuvé en 2014

- « Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers qui constituent des réservoirs de biodiversité mais aussi de véritables puits de carbone à l’échelle de la région. Il est important d’apporter une exigence particulière sur les zones humides, qui jouent un rôle déterminant sur les deux aspects de la biodiversité et des liens avec le climat ; celles liées aux petits cours d’eau ont en plus une fonction très importante pour le maintien de la qualité de l’eau et la régulation des débits. Elles seront à protéger en priorité.

- Maintenir, voire recréer, les conditions de restauration de la trame verte et bleue du Sud Yvelines, en tant que maillon de l’arc de biodiversité francilien (faune/flore), notamment le corridor biologique d’intérêt régional entre les massifs de Rosny-sur-Seine, de Rambouillet et de Fontainebleau. Cet objectif s’impose aux infrastructures existantes et aux futures infrastructures.

- Protéger la trame hydrographique et les zones humides majeures, dans un maillage de trame bleue, en lien avec la trame verte lorsque cela est possible.

- Valoriser et protéger les Sites de Biodiversité Remarquable » (SBR) et les « Zones d’Intérêt Ecologique à Conforter » (ZIEC), repérées dans la Charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. . – Maintenir les continuités écologiques mentionnées dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, la charte du PNR et le projet de SDRIF, notamment pour l’unité paysagère du Hurepoix, structuré autour de la forêt de Rambouillet.

Maintenir des coupures vertes composées d’espaces agricoles, boisés ou naturels entre villes, bourgs et hameaux : liens avec les continuités écologiques de rang régional et les coupures d’urbanisation locales à préserver, notamment lorsqu’elles correspondent à des zones humides. De façon plus générale, il s’agit également de préserver l’équilibre des espaces de transition écologique entre les forêts et les terres agricoles (lisières, clairières…) : la protection porte à la fois sur la fonction de ces sites (éléments de la trame verte) et sur l’identité des paysages en place […] ».

Références :

Voir SCoT du Sud Yvelines, PADD, p. 23-24

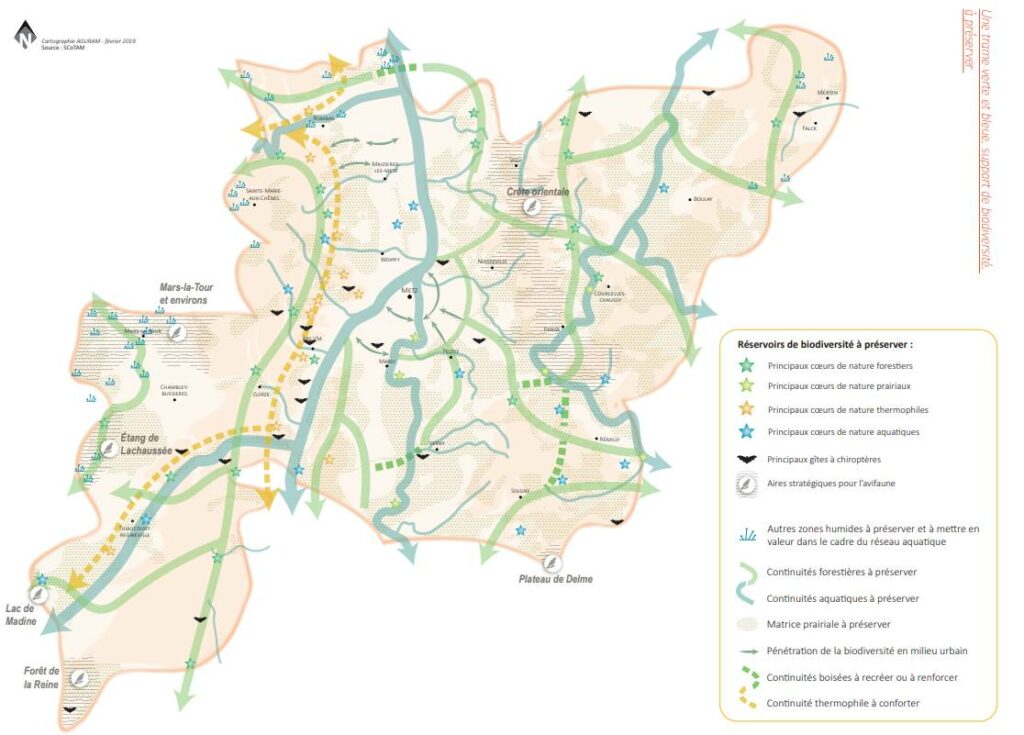

SCoT de l’Agglomération Messine (Moselle, 57) – Approuvé en 2014 et révisé en 2021

« Pour préserver et renforcer la biodiversité, le SCoTAM utilise un outil d’aménagement du territoire appelé Armature Écologique ou Trame Verte et Bleue. Cette dernière identifie des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. En structurant le développement urbain autour de la Trame Verte et Bleue, le SCoTAM vise à préserver les continuités écologiques existantes, à remettre en bon état les espaces dégradés et à diffuser les connaissances. » A ce titre, il prévoit de :

- « Conserver les habitats naturels supports aux déplacements et à la vie des animaux et des plantes » ;

- « Restaurer les habitats endommagés et créer de nouveaux espaces favorables à la biodiversité » ;

- « Coupler les enjeux de valorisation paysagère avec ceux de protection de la biodiversité et de santé ».

Référence :

Voir SCoT de l’Agglomération Messine, PADD, Objectif 3, p. 10-11

SCoT de la Vallée de l’Ariège (Ariège, 09) – Approuvé en 2015

Le PADD du SCoT s’engage en son point 1.2 à « préserver les continuités écologiques et poser la trame verte et bleue comme cadre à l’aménagement du territoire ». A ce titre, il prévoit de :

- « Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés en cœur de biodiversité […] tels que les zones humides » ;

- « Maintenir les continuités écologiques existantes, préserver celles qui sont sous contraintes et tendre vers la restauration de celles qui ont été malmenées » ; (1)

Le SCoT prévoit une protection stricte des zones humides les plus remarquables ». « À travers le PADD du SCoT, les élus affirment l’ambition d’une trame verte et bleue structurant le projet de territoire. (2)

Références :

(1) Voir SCoT de la Vallée de l’Ariège, PADD, p. 10-11 et p. 14

(2) Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 23