Préconisations de rédaction SCoT – Annexes – Gestion des eaux pluviales à la source et perméabilité des sols

Publié le 24 avril 2023 - Mis à jour le 15 juin 2023

- Thématiques

- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer

- Prévenir les risques naturels

- Étapes

- Annexes

- Quel diagnostic sur mon territoire ?

- Document d’urbanisme

- SCoT

Dispositions du SDAGE & PGRI

3.2.2 SDAGE Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la gestion à la source des eaux de pluie dans les documents d’urbanisme, pour les secteurs ouverts à l’urbanisation

3.2.3 SDAGE Améliorer la gestion des eaux pluviales des territoires urbanisés

3.2.5 SDAGE Définir une stratégie d’aménagement du territoire qui prenne en compte tous les types d’événements pluvieux [Disposition commune 1.E.2 PGRI]

4.1.1 SDAGE Adapter la ville aux canicules

1.E.1 PGRI Gérer les eaux pluviales le plus en amont possible

ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.

Les préconisations de rédaction

Etablir un diagnostic des enjeux relatifs à l’imperméabilisation et à la gestion des eaux pluviales

Ce diagnostic s’attache à déterminer notamment :

- le degré d’imperméabilisation du territoire ;

- les principaux espaces naturels perméables à préserver absolument (zones humides, zones de sauvegarde pour l’eau potable, espaces de mobilité des cours d’eau, etc.) ;

- les espaces imperméabilisés où des actions de déconnexion des eaux pluviales des réseaux ou de désimperméabilisation pourraient être conduites) ;

- les actions déjà entreprises par les collectivités pour lutter contre l’imperméabilisation ou gérer les eaux pluviales ;

- l’existence de zonages pluviaux ou schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP) ;

- le contenu des règlements d’assainissement adapté aux enjeux dans les secteurs sensibles, et des règlements de service de gestion des eaux pluviales ;

- les enjeux spécifiques auxquels est confronté le territoire en matière d’imperméabilisation ou de gestion des eaux pluviales à la source ;

- les enjeux de consommation économe de l’espace et de la préservation de l’environnement 1 ;

- l’existence de secteurs sujets aux inondations par ruissellement et aux problèmes de réseaux d’assainissement pluvial ou unitaire saturés, ou à la limite de la saturation.

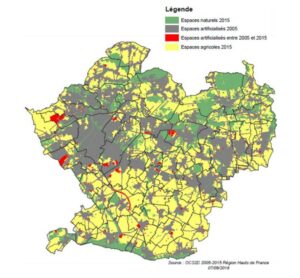

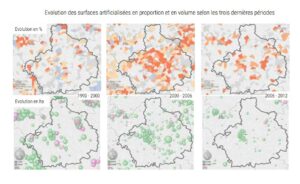

Analyser « la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers »

Le SCoT doit particulièrement analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le DOO. Cette phase permettra de mettre en exergue le lien entre consommation des espaces, augmentation de l’imperméabilisation des sols, aggravation du ruissellement pluvial et risque de pollution des eaux.

Justifier la gestion intégrée et préventive des eaux pluviales

Il s’agit d’encourager l’infiltration au plus proche du point de chute de la goutte d’eau. Cela implique de mettre en œuvre une gestion intégrée et préventive des eaux pluviales afin de limiter les rejets urbains par temps de pluie, qu’ils proviennent des réseaux de collecte ou de ruissellement. Les choix d’aménagement doivent s’effectuer à l’appui des zonages pluviaux et du schéma directeur (SDGEP), en privilégiant la limitation de l’imperméabilisation des sols et les techniques alternatives comme les noues et les jardins de pluie.

Amorcer une réflexion sur l’opportunité d’inscrire des mesures pour éviter, réduire et compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCoT sur les écoulements d’eau pluviale

Les annexes doivent justifier les mesures et les prescriptions du DOO prévues pour éviter, réduire et compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement et notamment sur le cycle de l’eau. A ce titre, les solutions fondées sur la nature (comme les espaces et chemins d’eau à ciel ouvert et végétalisés) sont à privilégier en raison de leurs co-bénéfices notamment vis-à-vis des vagues de chaleur et de la biodiversité, en fort déclin. Exemples de mesures pouvant être prescrites : coefficient de pleine terre, désimperméabilisation et végétalisation des cours d’écoles, déraccordement d’une zone d’activité du réseau d’eaux pluviales et création de noues végétalisées…

Références juridiques

Les exemples de redactions

-

SCoT du Grand Douaisis (Nord, 59) – Révision approuvée en 2019

« Entre 2005 et 2015, les espaces artificialisés sur le territoire du Grand Douaisis ont augmenté de plus de 6% (817,9 ha) soit une augmentation de +0,7% par an. Face à ce constat, le SCoT a pour objectif de limiter la consommation foncière à 854,2 ha entre 2020 et 2040 soit une réduction de -47,8% de l’artificialisation observée entre 2005 et 2015. […]

- La mise en place d’un compte foncier phasé par commune (définissant le nombre de nouveaux logements autorisés, la surface d’artificialisation supplémentaire maximale et la part de logement à construire en renouvellement urbain), par intercommunalité (pour le développement économique) ou à l’échelle du SCoT (pour les projets d’infrastructures) ;

- La proscription de l’étalement urbain et l’attribution d’une densité par pôle d’attractivité ;

- Le renouvellement urbain et la réaffectation des friches.

Le recours aux techniques alternatives de gestion intégrées et durables des eaux pluviales doit être systématisées dans les nouvelles opérations d’aménagement […] mais également, quand cela est possible, dans le tissu urbain existant à l’occasion de la modernisation des réseaux. Si ces techniques alternatives ne peuvent pas gérer la totalité des eaux pluviales, l’aménageur devra recourir à des techniques de substitution permettant de minimiser l’impact sur le milieu naturel et/ou sur les systèmes d’assainissement d’un point de vue quantitatif et qualitatif (création d’ouvrages de rétentions d’eau, toitures végétalisées, parkings semi-imperméabilisées, etc.). Le schéma de gestion des eaux pluviales, réalisé à l’échelle intercommunal, doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme afin qu’ils puissent bénéficier d’un zonage pluvial, d’un règlement et d’un référentiel de recommandations techniques pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. »

Références :

Voir SCoT du Grand Douaisis, Rapport de présentation, p. 34-35 et 343

-

SCoT des Territoires de l’Aube (Aube, 10) – Approuvé en 2020

« Le territoire du SCoT se caractérise par une couverture agricole importante, avec un taux d’artificialisation dans la moyenne nationale mais qui tend à s’accentuer.

[…] En cas de pluies particulièrement abondantes, le sol peut être vite saturé et ne plus jouer son rôle de perméabilité, les eaux s’écoulent alors le long du relief jusqu’à arriver à un point topographique bas et provoquer l’inondation de ce secteur. Cela fonctionne de la même façon en milieu urbain imperméabilisé, les eaux convergeant vers les points de la ville les plus bas ou de replat. L’un des facteurs d’aggravation de cet aléa est donc l’artificialisation progressive des sols : imperméabilisés, ils ne permettent plus l’infiltration naturelle des eaux et accentuent le phénomène de ruissellement. Outre l’inondation souvent soudaine et traumatisante des habitations et des zones d’activités, cela occasionne une saturation des réseaux d’assainissement avec un risque de pollution induit. Par ailleurs, à l’échelle de l’agglomération troyenne, des inondations par remontées dans les réseaux d’eaux pluviales peuvent entraîner des atteintes aux biens dans la zone protégée par les digues avant l’atteinte du niveau de protection. Malgré le relief relativement modéré de l’agglomération troyenne, l’imperméabilisation progressive des sols, surtout à l’ouest de la zone urbaine, ainsi que l’évolution du climat, risquent de rendre les phénomènes d’inondation par ruissellement pluvial de plus en plus fréquents dans les décennies à venir. Si ces phénomènes sont encore mal quantifiés, les études prévues dans le cadre du PAPI au stade complet permettront d’en améliorer la connaissance et de fournir des pistes de réduction de ce risque (maîtrise du développement urbain et/ou adaptation des bâtis et des aménagements dans les zones les plus exposées, priorisation des zones à reperméabiliser…). »

Référence :

Voir SCoT des Territoires de l’Aube, Rapport de présentation, p. 103, 113 et 271